لم تمرّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان دون أثمان باهظة. فمنذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، تكبّد لبنان خسائر بشرية ومادية فادحة. وفي العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان خصوصا على الجنوب اللبناني، البقاع والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حسبما جاء في تقرير وزارة الصحة اللبنانية، فقد أكثر من أربعة آلاف شخص حياتهم، وأُصيب أكثر من ستة عشر ألفًا بجروح، من بينهم لاجئون/ات لجأوا إلى الجنوب طلبًا للعيش أو العمل، فوجدوا أنفسهم في قلب المعركة.

لكنّ هذه الخسائر الظاهرة لا تختصر حجم الكارثة. فالخسارة أيضًا تبقى في تلك الآثار غير المرئية، في النفوس التي لم تلقَ عناية، وفي الصدمات النفسية التي تراكمت دون تفريغ أو علاج، وفي الإهمال المزمن لحق الناس، وخاصة في الجنوب اللبناني، بالحصول على رعاية نفسية تحميهم من الانهيار بعد الحرب، تمامًا كما يحتاجون إلى مأوى وغذاء ودواء.

هذا التجاهل الرسمي المستمر يضع الدولة أمام مساءلة عن دورها في الجنوب اللبناني، خاصة أن آثار الحرب لا تُمحى بانتهاء القصف، بل تترسّخ في الأجساد والعقول، وتطال تحديدًا الفئات الأكثر هشاشة: النساء، الفتيات، المراهقين والمراهقات، في مجتمعات تعاني أصلًا من التهميش والإقصاء.

من الجنوب اللبناني تخبر مريم (اسم مستعار)، عمرها 16 عامًا، وهي طالبة في الثانوية العامة: “ضاع الشهر الأول من العام الدراسي بينما كنا نعيش في حالة تهجير، لم نكن نعلم ما إذا كانت بيوتنا لا تزال قائمة، وكان الخوف يسيطر علينا بالكامل. لم نتمكن من التركيز على الدراسة، فكل تفكيرنا كان منصبًّا على القصف والعودة إلى البلدة. وعندما عدنا، فوجئنا ببدء الامتحانات مباشرة، من دون أي وقت للاستعداد أو التأقلم مع ما مررنا به.

لم نتمكن من التركيز على الدراسة، فكل تفكيرنا كان منصبًّا على القصف والعودة إلى البلدة.

وعندما عدنا، فوجئنا ببدء الامتحانات مباشرة، من دون أي وقت للاستعداد أو التأقلم مع ما مررنا به

وتكمل: “حتى بعد العودة إلى الصفوف، لم تكن الأوضاع طبيعية. كنّا نحاول الدراسة وسط أصوات الطيران الحربي التي كانت تُضاعف من شعورنا بالتوتّر، وتُعيق قدرتنا على التركيز. لم يكن أحد في المدرسة يتحدث عما نمرّ به نفسيًا. كان همّ الإدارة الوحيد ألّا يحدث أي طارئ ونحن تحت مسؤوليتهم. أما نحن، فكنا نُعامل وكأننا مطالبون باللحاق بالمنهاج وتقديم الامتحانات، بغضّ النظر عن الصدمة التي نحملها معنا”.

أما عن حالتها النفسية، تقول مريم: “بعد أن هدأ القصف، ظننت أنني بخير، لكنّي بدأت أشعر تدريجيًا بأعراض توتر وقلق دائم. كنّا نُعاني من الأرق، وأصوات القصف كانت تلاحقنا حتى في خيالنا. رغم عودتنا إلى قريتنا، لم أشعر بالاستقرار الداخلي”.

قصة مريم ليست استثناءً، بل تمثّل حكاية يوميات يعيشها العديد من المراهقين والمراهقات في الجنوب اللبناني، أولئك الذين أثقلهم الصمت، وأرهقتهم اللامبالاة الرسمية، في ظل غياب أي خطة وطنية تضع الدعم النفسي ضمن أولوياتها، لا سيما في المناطق المهمّشة والمُستهدفة بالحروب كجنوب لبنان.

العلاج النفسي ضرورة لجميع الفئات العمرية

هذا الغياب لا يمرّ من دون كلفة. فكما تروي المعالجة النفسية كارول منانة، فإن الواقع النفسي في الجنوب بعد الحرب الأخيرة يكشف عن أزمة حقيقية تطال الفئات العمرية الأصغر، خصوصًا المراهقين/ات، الذين يواجهون القلق والخوف دون امتلاك أدوات التأقلم أو فهم ما يمرّون به، وغالبًا ما يُترجم ذلك بسلوكيات انسحابية أو اندفاعية، أو بأعراض جسدية مقلقة.

تقول منانة: “هناك أهمية للتمييز بين الوعي النفسي لدى الأطفال والمراهقين/ات من جهة، والراشدين/ات من جهة أخرى. إن الراشدين غالبًا ما يمتلكون أدوات التعرف على مشاعرهم وتسميتها بوضوح – كالقلق أو الخوف – إضافة إلى إدراك العلاقة بين هذه المشاعر وبين الأعراض الجسدية التي قد تظهر، مثل الأرق، الكوابيس، أو حتى الآلام الجسدية الناتجة عن توتر نفسي.

أما المراهقون/ات، فغالبًا ما يفتقرون إلى هذه الأدوات، ولا يتمتعون بعد بالمهارات النفسية اللازمة للتأقلم أو التقبّل، وهو ما يجعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات، مما قد يؤدي إلى استجابات غير تكيفية، مثل الانعزال الاجتماعي، الإدمان على الإنترنت، أو اللجوء إلى سلوكيات مخاطرة كتجربة التدخين. كما أن هذه التصرفات لا يجب النظر إليها كحالات “تمرّد” أو “فساد أخلاقي”، بل كترجمة مباشرة لحالة القلق والضياع التي يعيشها المراهق في ظل غياب بيئة داعمة”.

أن الحاجة إلى الدعم النفسي اليوم باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ليس فقط للمراهقين/ات، بل لجميع الفئات العمرية، وذلك نتيجة لتراكم الأزمات في لبنان خلال السنوات الأخيرة

وتضيف: “أن الحاجة إلى الدعم النفسي اليوم باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ليس فقط للمراهقين/ات، بل لجميع الفئات العمرية، وذلك نتيجة لتراكم الأزمات في لبنان خلال السنوات الأخيرة، من الانهيار الاقتصادي والصحي، إلى الانفجار السكاني والمعيشي، وصولًا إلى الحرب الأخيرة في الجنوب، “الأقسى بين كل ما سبقها”. هذه الحرب لم تترك آثارًا مادية فقط، بل زرعت شعورًا جماعيًا مفاده أن “الحياة قد تنتهي في لحظة”. كما حصلت حالتا انتحار في الفترة الأخيرة، كان بالإمكان تداركهما، لو وُجد تدخل نفسي أو طبي في الوقت المناسب”.

تتابع منانة: “إن الاستجابة النفسية تبقى حتى اليوم محدودة ومجزأة، وتعتمد على مبادرات فردية أو شراكات محدودة لبعض منظمات المجتمع المدني. أقوم بشراكة مع منظمة تُعنى بالمراهقين من ذوي الإعاقة، خصّصت قسمًا للصحة النفسية في ظل ظروف الحرب، وكذلك مساهمة جمعية “الحركة الاجتماعية” التي تدعم تكاليف الجلسات النفسية للأطفال والمراهقين كجزء من التخفيف عن الأهالي. إلا أن هذه المبادرات، على أهميتها، لا يمكن أن تعوّض غياب سياسة وطنية شاملة تُدمج الدعم النفسي ضمن النظام التربوي والاجتماعي”.

إن الرعاية النفسية ليست ترفًا، بل حاجة أساسية يجب أن تتوافر بشكل مستدام، لا سيّما في المناطق المهمشة كالجنوب

وتؤكد كارول منانة في ختام مداخلتها: “إن الرعاية النفسية ليست ترفًا، بل حاجة أساسية يجب أن تتوافر بشكل مستدام، لا سيّما في المناطق المهمشة كالجنوب، وفي المدارس تحديدًا، حيث يختلط الضغط الدراسي مع الضغط الاجتماعي والعاطفي. وهناك ضرورة لتوفير الإسعافات النفسية الأولية، وتكثيف التوعية لتخفيف أثر الوصمة الاجتماعية التي ما زالت مرتبطة باللجوء إلى العلاج النفسي، إضافة إلى العوائق اللوجستية والمالية التي تعاني منها الأسر، والتي تشكل حاجزًا إضافيًا أمام حصول الأطفال والمراهقين على ما يحتاجونه فعليًا”.

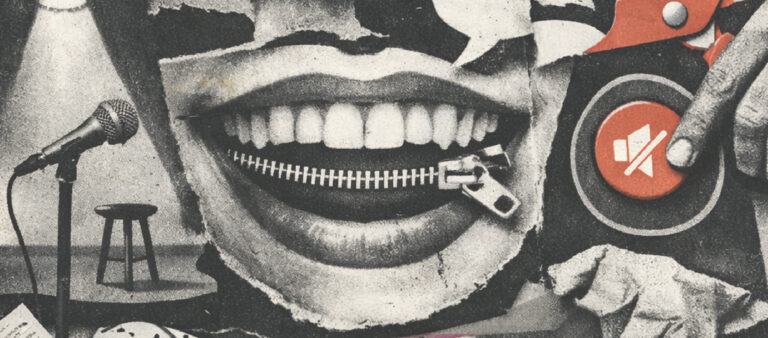

وتختم بالقول: “التحدي ليس فقط في تأمين جلسة علاج نفسي، بل في كسر ثقافة الصمت، وتفكيك الخجل، وزرع قناعة مجتمعية بأن الصحة النفسية حقّ، وأن العدالة النفسية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية”.

أشعر أن أحدًا بدّلني

وإن كان الواقع يدل على شيء، فهو يدل على صعوبة ما يمرّ به الجنوبيون/ات في هذه المرحلة الدقيقة، والخوف من عودة الحرب وعدم الاستقرار النفسي. وهذا ما تخبره ليال (اسم مستعار)، المقيمة في صور، وعمرها 21 عامًا. توضح ليال: “الإنسان إذا لم يعبّر عمّا في داخله، سيظل هذا الشيء مكبوتًا، ويكبر معه، ويتحوّل إلى صدمة نفسية. أنا حاولت أن أُخرج ما بداخلي، وما زلتُ أحاول حتى الآن، لكن الأمر ليس سهلًا”.

الإنسان إذا لم يعبّر عمّا في داخله، سيظل هذا الشيء مكبوتًا، ويكبر معه،

ويتحوّل إلى صدمة نفسية

أما عن دراستها، فتخبر: “أنا أدرس علم النفس، وأعي أهمية العلاج النفسي والصحة النفسية، وأعترف أن الحاجة إلى المساعدة لا تعني أن الطريق إليها ممهّدة. أي عندما يكون الألم كبيرًا، ولا نستطيع أن نساعد أنفسنا، نحتاج إلى العلاج النفسي. لكن إذا لم نتوجه إليه، سنبقى مكاننا، مثقلين بالوجع”.

دور المدارس كبديل مؤقت للرعاية النفسية

لا يظهر الواقع فقط في التجارب الشخصية، بل يتجلّى في المؤسسات التربوية، حسبما تشرح هيام غبريس، مديرة ثانوية البابلية الرسمية، عن أبرز التغيرات النفسية والسلوكية التي رُصِدت لدى الطلاب بعد الأحداث المؤلمة الأخيرة: “إن الأثر لم يكن موحّدًا على الجميع، لكنه تجلّى في أنماط متكررة من الخوف، القلق، الصمت، والعدوانية. وشعور عدم الأمان بات واضحًا في سلوك الطلاب، إذ إن أصواتًا بسيطة أو مفاجئة قد تُثير فزعهم، كما أن اضطرابات النوم باتت شائعة بينهم، حيث يأتي بعضهم إلى المدرسة متأخرين ويقولون: “لم نستطع النوم طوال الليل”.

وتضيف غبريس “أن الحزن كان حاضرًا بقوة لدى الطلاب الذين فقدوا أحبّاءهم خلال الحرب، فيما ظهرت مظاهر العزلة الاجتماعية بشكل لافت لدى البعض، إذ يفضّلون الجلوس بمفردهم في الساحة، دون تواصل يُذكر مع زملائهم. كما أنه في صفوف مثل الصف التاسع، بدأت تظهر بوادر عدوانية بين بعض الطلاب، يُرجّح أنها نتيجة التراكمات والصدمات النفسية. كما أُقلق حيال طلاب آخرين لا يتفاعلون لا مع زملائهم ولا مع الهيئة التعليمية، في حالة يمكن وصفها بالانغلاق أو الانسحاب النفسي”.

ورغم غياب الأخصائيين النفسيين، تؤكد غبريس “أن الهيئة التعليمية تبذل ما بوسعها للتعامل مع هذه التحديات، من خلال الإصغاء بانتباه للطلاب، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم والبوح بمصادر القلق. كما تسعى المدرسة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة، وتقوم بتنظيم أنشطة دورية تُخفف من التوتر النفسي، مثل الرسم، واللعب، والتفاعل الجماعي، خاصة للطلاب في الصفوف الإعدادية”.

أن الحزن كان حاضرًا بقوة لدى الطلاب الذين فقدوا أحبّاءهم خلال الحرب، فيما ظهرت مظاهر العزلة الاجتماعية بشكل لافت لدى البعض

وتوضح “أن بعض المعلمات يلجأن إلى القصص التفاعلية، فيما يُشكّل أستاذ الرياضة عنصرًا أساسيًا في عملية التفريغ النفسي من خلال النشاط الحركي. كما يتم إشراك الأهالي في مراقبة سلوك أبنائهم، لضمان أن يمتدّ الدعم النفسي من المدرسة إلى المنزل”.

وعن دور المدرسة الأوسع، أشارت غبريس إلى “أن المؤسسة التربوية لا تؤدي فقط دورًا تعليميًا، بل تتحمّل أيضًا مسؤولية نفسية واجتماعية. لذا، تعمل المدرسة على توفير بيئة يشعر فيها الطلاب بالأمان، وتُعطي أولوية لتدريب المعلمين على مبادئ الإسعاف النفسي الأولي، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية الصحية بين الطلاب من خلال النوادي والأنشطة اللاصفية كالرسم، والرياضة، والكشاف”.

وفي الجانب الأكاديمي، تلفت غبريس إلى “أن المدرسة تأخذ بعين الاعتبار الضغوط النفسية التي يعيشها الطلاب، فتقوم بتخفيف العبء الدراسي عنهم عند الحاجة، وتقدّم دروس دعم وتعويض، إلى جانب ورش تنمية المهارات الحياتية والتوجيه المهني، لمساعدتهم على بناء تصور واقعي لحياتهم المستقبلية”.

أخاف أن يتكرر مشهد الحرب

وفي سياقٍ موازٍ، حكايات أمهات وجدن أنفسهنّ في قلب الحرب تصدّرن مشهد القلق والخوف والتعب النفسي. فخلال النزوح والتهجير، تتحوّل الأم إلى خط الدفاع الأول عن أطفالها، حتى وهي تخوض انهيارًا داخليًا صامتًا.

هذا ما عاشته زهراء (فضّلت عدم ذكر اسمها)، وهي أم شابة من الجنوب اللبناني، اضطرت إلى النزوح من قريتها إلى بيروت مع عائلتها وطفلها الصغير. تتحدث زهراء عن تجربتها “تهجّرنا أكثر من مرة، وكان التهجير بحدّ ذاته شديد القسوة. في اللحظات التي كنت أشعر فيها بالاختناق أو التوتر الشديد، كنت أحمل طفلي وأخرج به، حتى لو لمجرد المشي في الشارع. كنتُ أبحث عن أيّ متنفس، أيّ شيء يُشعرني بأننا ما زلنا أحياء، وأن الحياة يمكن أن تستمر. مجرد أن أتطلّع في وجه طفلي وأسأل نفسي: هل سنعود؟ كان ذلك كافيًا لأشعر بقلق مضاعف”.

وتضيف: “كلما استذكرت تلك الأيام، تتدهور حالتي النفسية. لا أحد سألنا كيف نشعر، لا من الدولة، ولا حتى من المؤسسات. صحيح أن بعض الجمعيات حاولت التدخل، لكن عموم الناس الذين مرّوا بهذه التجربة، حتى وإن أظهروا قوة ظاهرية اليوم، فإنهم في العمق متأثرون جدًا، لأن ما عايشناه لم يكن بسيطًا”.

تختم زهراء كلامها: “أكثر ما يُخيفني الآن هو أن تتكرر الحرب، حتى اليوم، لا يستطيع طفلي النوم إلا وهو ملتصق بي، لأن الشعور بعدم الأمان ما زال يسكننا”.

غياب الدعم نتيجة لغياب الدولة

تشكل مريم، ليال، وزهراء أكثر من مجرد ثلاث حكايات فردية؛ هنّ صورة مصغّرة عن شريحة واسعة من أبناء وبنات الجنوب اللبناني، غابت عنهم الدولة في لحظة الحاجة، مما يُشكّل نتيجة مباشرة لتجاهل الدولة المزمن لهذا الحق، وتقصيرها في إدراج الرعاية النفسية ضمن خططها الوطنية، خاصة في المناطق المنكوبة. تُضاف إلى ذلك الأسباب السياسية البنيوية التي غالبًا ما تستثني الجنوب من البرامج الرعائية، فتُكرَّس المعاناة وتتعمّق الهوة.

اليوم، يحتاج الجنوب إلى خطة استجابة شاملة، تعترف بالأثر النفسي العميق للحرب، وتوجّه خدمات الرعاية إلى جميع الفئات، لا سيما الأكثر هشاشة. كما يحتاج إلى تجديد الثقة بأن الدولة تسعى فعلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال حماية متكاملة – نفسية وأمنية – تضع الإنسان في قلب السياسات العامة، لا في هوامشها.